【学术争鸣】 航心配资

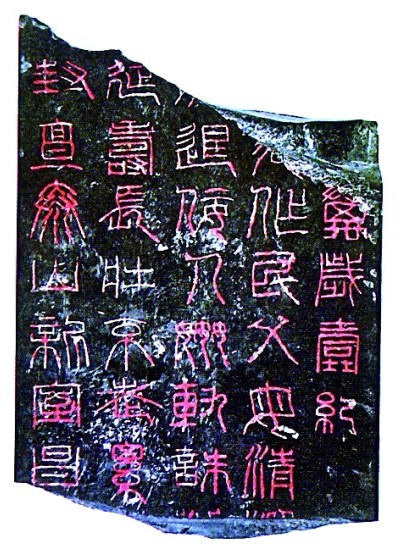

“昆仑石刻”持续引起学界高度关注,讨论不断。其中葛承雍先生在肯定“发现石刻题记无疑是一个有意义的重大发现”后,判断其时代为新莽,并提出“廿六年,由于残破断缺,不能肯定地说就是秦始皇廿六年。‘六’很像‘元’字,疑为‘元年’,王莽有‘天凤元年’‘始建国元年’年号。‘廿’断缺很可能是其他字”。

葛承雍先生是我大学本科的授业之师。他6月8日读到《光明日报》刊发仝涛先生文章,即提出这一观点,并写成小文,次日赐我学习,我也向葛老师表达了不同看法。月余后7月16日,《光明日报》发表了葛老师增改后的文章,整体观点未有改变。葛老师多年前出版过《王莽新传》,是新莽一朝历史、考古研究的资深学者,因此该文判断刻石为新莽物引起了巨大影响。不过再次学习后,我还是认为此说不能成立。大体原因如下:

第一,从成文时间看,葛承雍先生写作此文时的石刻照片模糊,故有“‘六’很像‘元’字,疑为‘元年’”、“‘廿’断缺很可能是其他字”等意见。但从之后发表的高清照片看,“廿六”当释“卅七”无疑,故“六年”读“元年”不能成立。

第二,据《汉书·王莽传》等文献,新朝为王莽所建,故学界多称“新莽”。新朝前后存在16年,年号有三,“始建国”前后六年(公元9—13年),“天凤”前后六年(公元14—19年),“地皇”四年(公元20—23年)。地皇四年(公元23年)王莽死于长安未央宫,新朝结束。因此,新朝不会出现三十七年的纪年,但从上述两点即可知刻石非新莽物。

第三,从历年所获新莽有纪年铭的器物看,其纪年有“始建国”者,如青海“西海郡虎符石匮,始建国元年十月癸卯航心配资,工河南郭戎造”,邹城新莽铜权“律三斤,始建国元年正月癸酉朔日制”,连云港苏马湾刻石“始建国四年四月朔乙卯”;纪年有“始建国+天凤”者,如《汉代纪年铭漆器图说》漆器铭“始建国天凤元年……”,《汉三国六朝纪年镜图说》铜镜铭“始建国天凤二年作好镜……”;纪年有“始建国+地皇”者,如《汉金文录》卷三收“候骑钲,重九斤五两。新始建国地皇上戊二年……”。在已知纪年铭新莽完整器中,尚未见单铭干支之物。因此五大夫翳刻石中无年号仅干支的情况,与新莽器铭的年号书写例不合。

西海郡虎符石匮

第四,葛承雍先生认为“残破的‘翳’字,很可能是‘王翳’……或许是王莽委派的一个王姓宗室官员”,未见文献所载。从文献看,“翳”是秦时常见的人名,如秦先祖“柏益”又多作“柏翳”“伯翳”,有越王“翳”,秦都尉“董翳”被项羽封“翟王”。当然,还有葛承雍先生已注意到取项羽人头“乱相揉蹈”的“王翳”。我想要找名“翳”者,实不必“舍近求远”到新朝。

第五,葛承雍先生提出:“石刻具有王莽新朝时期的鲜明特征,一些字呈扁平形,有的呈竖条状,与‘虎符石匮’字体相比非常接近”。此处讲到的“虎符石匮”铭文已见前引,位于青海省海晏县西海郡故城遗址。从文字对比看,窃以为二者差异甚远,并不接近。而从山东邹城出土新莽铜权、铜方板、河南陕县出土新莽铜撮铭文与五大夫翳刻石的文字对比看航心配资,二者间差距同样明显。

邹城新莽铜权铭文拓本

当然,从重文符使用看,五大夫翳刻石的重文符置“大”字的捺笔的右下,不占单字空间,而新莽邹城铜方板重文符则置“子”“孙”下,各占一字,处置明显不同。

而若我们把从汉长安城桂宫出土新莽封禅玉牒,到各地出土新莽铜器铭文,再到新莽石刻等不同载体的新莽文字等共置一处,虽因载体不同、文本性质不同、书写工具不同而文字形态各异,但整体与五大夫翳刻石文字相比,其书写还是“相差甚远”。故结合前文已呈之言,它们当不能被视为同时之物。

新莽封禅玉牒

因此从上述几点来看,青海玛多新发现五大夫翳刻石应非新莽物,之前据“卅七年”等文字定其为始皇物的认识当可成立。

古人常云“智者千虑,偶有一失;愚者千虑,偶有一得”。葛老师定其为新莽物,与仝涛先生初读“廿六”一样均因早期照片模糊。而鄙文之成,一赖后来公布的高清图片,二则因多年前葛老师的教诲“大胆质疑”,故草此“愚者之得”,祈时达一嘻。

(作者:刘瑞,系中国社会科学院考古研究所研究员)

(稿件统筹:李韵、陈雪、王笑妃)航心配资

传金所配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。